Un secreto de Esperanza エスペランサの美しき秘密

メキシコ映画 (2002)

メキシコの大女優ケティ・フラド(Katy Jurado)の最後の作品。78歳だが、もっと年上の「魔女」と「メンター」を兼ねたような老女を見事に演じている。その相手役になるのが役柄上は12歳、実際は恐らく14歳のイマノル・ランデータ(Imanol Landeta)。少年と老人の交流を描いた映画は多いが、この映画は、そうした類例とは一線を画している。理由は、相手となる老人が普通の人ではないから。映画の中でも最後になって分かることで、イマノル演じるホルヘは全く気付かずにいたが、この老女エスペランサはメキシコを代表する大作家。しかも、「名声」に対する極度の嫌悪感を持ち、人生の半ばで世の中との関係を断ち切って暮らしてきたという独自の信念の持ち主。だから、この2人の会話が、いわゆる世間話となるハズがない。ホルへは、最初、エスペランサのことを、子供たちの間で噂されている魔女や殺人鬼と恐れていて、偶然の展開から嫌々屋敷内に侵入する。ホルヘは、その時、こっぴどく叱られて逃げ出すが、好奇心から再訪する。初めは、お互い、ケンカ腰に近い話し方をしていたのに、ホルヘはエスペランサの異次元とも言える発想や多様な体験に次第に魅了されていく。そして、何度も訪れるうちに「お互いの年齢を超えた」友人に変わっていく。隠遁生活を送っていたエスペランサは、ホルヘを通じて、自分が意固地に心を閉ざしてきたことに気付き、人生の最後で、改めて「生きていることの素晴らしさ」を感じることができた。この映画の主要な場面は、エスペランサの屋敷内でのホルヘと2人だけの間で延々と続く会話。だから、映像として見られるのは、どちらか一方の顔だけ。そうした単調な構成、映画の「動画性」を敢えて拒否し、言葉の持つ力だけに頼った映画作りは、ある意味非常に新鮮だ。エスペランサの考え方の中には、かなり極論めいていて賛同できない部分もあるが、頂点を極めた文化人としての品位、気位、矜恃が混じり合い、台詞の多くには高い見識と普遍性が散見される。こうした、ある意味「地味の極致」のような映画は二度と作られないかもしれないが、この映画の存在が忘れられることはないであろう。なお、この映画のDVDには英語字幕が入ってはいるが、いわゆる「超訳」になっていて、あらすじをつかむのには役に立っても、台詞を訳すには役に立たなかった。すべての訳は、スペイン語字幕に基づいている。

時代は1984年。ホルヘはメキシコシティのローマ·ノルテ地区に住み、近くの小学校に通う12歳の少年。父親のいない家庭だが、性格は良く、非行少年でもないのだが、なぜか学業には熱が入らない。3月のある日、国語の授業で、宿題をやってこなかったことで、担任の教師からネチネチと責められ、ついかっとして教師を卑賎な言葉でからかってしまう。しかも、学校が終り、アパートの近くの路上で友だちとサッカーをしている時、誰かの蹴ったボールが「禁断の館」に入ってしまい、メキシコ式じゃんけんに負けたホルヘが取りに行かされることになる。ホルヘは高い塀を乗り越えて館に侵入する。そこで会ったのは、噂どおり、鬼のような老女だった。しかし、館の中には、死体とか幽霊とかがいるという噂なのに、そんなものは見なかった。ホルヘは確かめようと、また塀を登る。この2回目の訪問で、老女は怖いだけでなく、自分の意見を聞いてもらえる人だと分かり〔母は 聞く耳を持たない〕、さっそく学校に対する不満を口にする。老女は、ホルヘの学校批判を肯定し、かつ、これまで聞いたこともないような話もしてくれる。ホルヘがアパートに戻ると、母は上司とラヴラヴの第一段階。面白くないホルへは、老女の館に直行する。こうして、ホルヘと老女の間には、一種の「淡い友情」のようなものが育っていく。ある日、通りで赤いバラを見つけたホルヘは、それを老女に贈る。あたかも恋人のように。老女との会話の中で、彼女が多くの文化人と知り合いで、海外にも長いこと住んでいたことも分かる。2人は友だち同士のように話しているが、ホルヘには尊敬の念も沸いてきていたに違いない。ホルヘは教師に悪態をついた罪で1週間の停学になっていたが、停学が解けた後の最初の授業では、老女から教えてもらった知識を披露して教師を圧倒することができた。2人の親密さはさらに増すが、ホルヘの母は、疎遠になっていた祖母の家で復活祭を過すと言い出し、ホルヘも同意させられる。そのお別れを言いに行った日、老女は、「20歳になるまで開けない」という条件付きで、ホルヘに立派な木箱をプレゼントしてくれる。その時にお互いの名も分かる。それまで、2人は、名前も知らずにつき合っていたのだ。そして、ホルヘが祖母の家から戻って来ると、老女エスペランサはもう亡くなって埋葬も終わっていた。悲嘆にくれるホルヘ。そして映画は18年後の2002年に。そこでは、孤高の文化人、エスペランサに対する再評価と顕彰の国家的行事が行われようとしていた。TVでそのことを知ったホルヘは、20歳になった時に開けることを忘れてしまった木箱を開ける。そこに入っていたのは、エスペランサの友情をこめた品々だったが、それは、現在の「平凡な人間」に成り下がってしまったホルヘに対する警鐘でもあった。

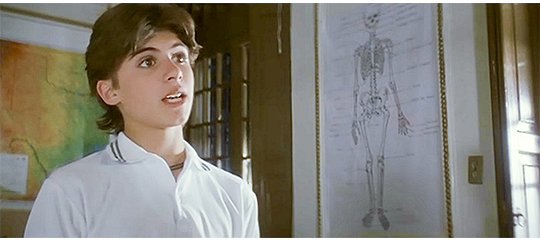

ホルヘを演じるイマノル・ランデータは1987年7月23日生まれ。出演時の年齢は不明だが、恐らく14歳。ホルヘは12歳の役だが、どう見ても12歳には見えない。同級生で親友のベト役のミセル・コラル(Michel Corral)は1989年6月28日生まれで2歳年下。出演時は恐らく12歳。彼の方が小学校6年生のイメージにぴったりだ。イマノルはTVで活躍した子役で、2009年に映画界を去った。出演した映画は3本。8歳と9歳の時の脇役から、この映画で一気に主役となった。内面的な表現を要求される役で、アクション場面がないのでかなり難役だが、そこそこ上手にこなしている。下の写真はクレジットで2番目に表示された『Elisa antes del fin del mundo(エリーサの世界が終わるまで)』(1997)での2シーン。主役は隣に映っている女の子エリーサなので顔のアップはない。一方のミセル・コラルは、この映画がデビュー作。

あらすじ

ホルヘは朝の6時50分に母に起こされる。首都のメキシコシティに住んでいて学校に行くだけなのに、かなり早い時間だ。だから、なかなか起きられない(1枚目の写真)。起きた後も、時間はたっぷりあるので、全身鏡の前に行くと、シャツを脱ぎ、鏡の中の自分の像に向かって、「お早うパンチョ、早起きだな。わしまで起こしてくれおって」と、ドン・キホーテの真似をする。オモチャの剣を取り出して振り回して見せる(2枚目の写真)。その後、調子に乗って、パンツも脱ぎ、筋肉マンのマネをしていると、ドアの外で母が、「まだ起きないの。急がないと」と声をかけ、急にドアを開けたのでホルヘは恥ずかしくて大慌て(3枚目の写真)。「ホルヘ!」。「ママ!」。このシーン、映画全体の雰囲気とは完全にズレているが、ホルヘがごく普通の、少しおどけた少年だということはよく分かる。

そして、朝食、ホルヘは大きなコップに入ったミルクセーキに口をつけ、「何これ! なんでこんなに濃いの?」と訊く。「そんなこと言わないの。愛がこもってるのよ。卵が3個入ってる。強くなれるでしょ」〔映画の終盤で、大人になったホルへが逆のことを言う〕。「3個も?」(1枚目の写真、矢印は大きなコップ)「どうしてそんなに?」。「昨夜言ったでしょ、打ち合わせで遅くなるから、朝たっぷり食べておけば、後で食べなくていいでしょ」。「こんなもの食べさせられるくらいなら、自分で作った方がいいよ」。「それより、さっき鏡の前で何してたか知りたいわね」。話が不味い方に傾いた時、電話が鳴る。電話に出た母の声が変わる(①相手に愛情を感じている、②息子に聞かれたくない)。ホルヘは面白くない。そこで、電話が終わると、「そんなに、こそこそ、誰と話してたの?」と嫌味たっぷりに訊く。母は上司だと言って正当化するが〔上司というのは正しいが、お互いに恋愛感情を抱いている〕、ホルヘは「分かってよ」とでも言いたげに親指を上げる(2枚目の写真)。親指を上げるサインは、英語圏ではOKを指すが、南米のスペイン語圏では蔑みの意味がある。メキシコはアメリカに近いので「OK」でも通じるが、母にとっては何の意味もない。なぜ親指を上げたのか訊かれ、ホルヘは親指が痛いからと誤魔化す。

小学校で。授業中、ホルヘは宿題をやってきたか訊かれる。「は… はい」。「よろしい。課題は何だったかな?」。「ええと、アルフォンソ・レイエスが書いた詩について調べることです」(1枚目の写真)。「たいへん、よろしい。どの詩を勉強したの?」。「僕が勉強したのは、とっても簡単で… 短くて… それで…」。教師はホルヘが宿題をパスしたことに気付く。「宿題やったの? やらなかったの?」。「やってません」(2枚目の写真)。それからのホルヘは悲惨だった。中年の女教師は、いたぶるようにホルヘに対する批判を始める。「君みたいな人間は成功しないわよ。君みたいな人間がこの国の現状なの。君みたいな人間が社会的不公正と危機で私たちを苦しめるの。君みたいな人間が不器用かつ凡庸にぶらつき、この国に弊害をもたらすのよ」「君みたいな年齢になって、わが国の偉大な作家について何も知らないなんて信じられないわ」「ガブリエラ・ミストラル〔ホルヘの学校の名前/チリの女流詩人、ノーベル文学賞〕ってどんな人か知ってる?」。「いいえ」。「アマド・ネルボ〔メキシコの詩人〕は?」。「いいえ」。「じゃあ、ホセ・バスコンセロス〔メキシコの哲学者、文部大臣、国立図書館長〕も?」。「いいえ」。「フリオ・コルタサル〔アルゼンチンの作家〕もよね?」。「いいえ」。「ディエゴ・リベラ〔メキシコの画家〕?」。「いいえ」。「フリーダ・カーロ〔メキシコの画家〕?」。「いいえ」。「エミリオ・カルバリィード〔メキシコの作家〕、ホセ・ルイス・クエヴァス〔メキシコの壁画家〕、ガブリエル・ガルシア=マルケス〔コロンビアの作家〕、アグスティン・ララ〔メキシコの作曲家〕、ガビロンド・ソレ〔メキシコの作曲家〕?」。ホルヘは遂に頭に来る。そして、「先生は、だんご鼻のリナレス、知ってます?」と訊く。「誰? 何て言ったの?」。「だんご鼻のリナレス」。「それ、どんな人なの?」。「だんご鼻リナレスは、あなたのご主人がホモだから、そのホモ穴に突っ込む奴ですよ〔Pues el chato Linares es el que le pica el hoyo al joto de su esposo porque su esposo es puto〕」(3枚目の写真)。最悪の結末。

学校からの帰り、ホルヘは、友達のベトと一緒に歩いている。ベト:「一線を越えちゃったな。よくまあ、先生の旦那がホモだなんて言えたな? 今、停学にされたら、1年やり直しだぞ。あと2ヶ月で学校が終るのに」。ホルヘも言い返す。「だけど、先生だって一線越えたんだぞ。なぜ、僕が知らないような奴らの名前ばっかり上げるんだ。ホセ・バスコンセロスとかさ」(1枚目の写真)「そんな奴、どうだっていいじゃないか?」。「だけど、停学にでもなったら、君と話せなくなっちゃうぞ」(2枚目の写真)。ベトは、後でサッカーをやりに寄ると言って別れる。

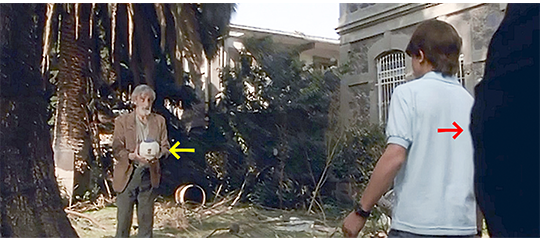

ホルヘがアパートに帰っても、母はいない。居間でウトウトしていると、ベトが呼びにくる。ところが、みんなでサッカーをやることになったのは、かねがねホルヘが怖がっていた屋敷の前の通り。「なんで他の場所でやらないんだ?」。「あの屋敷が怖いのか?」。「呪われてる、って言わなかったか?」。「ああ。だけど、それは内側で外側じゃない」。そして、ゲームは開始される(1枚目の写真、矢印はボール)。運悪く、誰かが蹴ったボールが、「呪われた」屋敷の塀の中に入っていく(2枚目の写真、矢印)。子供たちは茫然と見送る。蹴った少年は袋叩きにされるが、問題は誰がボールを取りに行くか。誰も行きたくないので、結局、「ディスパレッホ〔disparejo〕」で決めることに。メキシコ特有の決め方で、全員が親指を上に向けるか、下に向けるかの二択を選び、1人だけ違う選択をした者がいれば負けとなる。結局、ホルヘが負けてしまい、取りに行くことに。行きたくないので、「もう1回やろう」と言うが、「塀を登れよ! じゃなきゃホモだ」と言われ、仕方なく登り始める(3枚目の写真)。塀の高さは4~5メートル。

ホルヘは、塀の向こう側に飛び降りる。塀ぎわの茂みをかき分けて庭に入る。庭には変な像が飾られていて気味が悪い。そして、大きな木の根元にサッカーボールが落ちていた。ほっとして近づこうとすると、物音がして振り向く。そして、顔を戻すと、そこにはボールではなく、人の足があった。体を起こすと、老人がボールを持って立っている。叱られもしないのに、ホルヘはボールを受け取らずにゆっくりと後ずさりする(1枚目の写真、黄色の矢印はボール、赤の矢印は後ろの人)。しかし、ホルヘは誰かにぶつかり、後に下がれなくなる。恐る恐る後ろを見ると、そこには恐ろしい顔をした老女がいて、「ここで、何してる?! 出てお行き、このワルガキ!」と怒鳴られる(2枚目の写真)。ホルヘは、恐ろしさのあまり悲鳴を上げて塀に駆け寄る。背後からは、「出ておいき! 二度と来るんじゃないよ!」と、怒鳴り声が浴びせられる。ホルヘは必死で登って塀の上に出る。怒鳴り声と悲鳴を聞いた子供たちも塀の前で待っている(3枚目の写真、矢印)。ゆっくり降りる心の余裕などなかったので、ホルヘはそのまま子供たちの上に転落する。

ベトの助けを借りてアパートに辿り着いたホルヘは、帰宅していた母に、額を氷のうで冷やしてもらっている(1枚目の写真)。母は、まさか塀から落ちたとは思っていないので、ヘルメットやニーパッドなしでサッカーをしたと叱る。「顔を傷するか、骨折してたかもよ!」。「もう叱らないでよ。ひどい目に遭ったんだから、もううんざりだ」。「『うんざり』ですって、それがママにキスする口から出る言葉なの?」。「でも、吐いたり、げっぷもするよ」。ベト:「最悪なのは、君が僕らの上に身を投げたことさ」(2枚目の写真)「もし、僕がつかまなかったら、舗道で首を折ってた」。母:「そんな風に落ちたの?」。「10メートルは飛んだんですよ」。このホラ話が済んだ後、ホルヘは、「僕らに何か食べるもの出してくれないの?」と催促する。「何もないの。でも、何か買ってくるわね、ぼくちゃん〔mijito〕。何がいい?」。「ハム・サンドとソーダ。だけど、その『ぼくちゃん』はやめてくれる?」(3枚目の写真)。ホルヘは友達の前なので如何にも恥ずかしそう。「ベト、あなたも食べてく?」。「ええ」と言った後で、「ママは僕のこと、『坊や〔hijito〕』だなんて呼ばないぞ」とワザとらしく言って、ホルヘをイライラさせる。

ホルヘの母が買い物に出た後、ホルヘは塀の向こうでの出来事を話す。ベト:「死体でも見たみたいだった」。「違う。中にいたのは2人の変人だ。1人は老人で、すごく気味悪かったから、後ろに下がったら、今度は婆さんにぶつかった。すっごく醜くて、ぎょろ目でじっと睨むんだ。皮膚はこんな風に垂れ下がり」(1枚目の写真)「手は、ミイラみたいだった」。「勝手に話を作るな。詰め物をした死骸だったから、不気味だったんだ」(2枚目の写真)。「死体が、怒鳴ったりするか?」。「屋敷全体が呪われてるって言ったろ。みんな知ってる。あの中には、ノルマの母親の死体があるんだ」。「だけど、死体なんてなかったぞ」。

怖い思いをしたホルヘだったが、ベトの言葉に対抗する意味でも、実際はどうなっているか確かめようと、屋敷の建物内に入ってみようと決心する。前と同じように塀を登り、庭に侵入する。今度は、誰もいない。そこで、開きっ放しの扉から声もかけずに建物の中に入って行く。あちこち覗くが誰もいない。立派なガラスのドアを開けると、そこは広く豪華な食堂になっている(1枚目の写真)。しかし、テーブルの上には、セピア色のモノクロ写真が額に入れられ、雑然と置かれている。それを手に取って見ていると、背後から老女が現れる(2枚目の写真)。そして、一喝。「ここで 何してる?!」。ホルヘは驚いて声のした方を見る。顔を見た老女。「お前は、昨日の子だね? 二度と見たくないと言ったつもりだけど」。「そんなの知らないよ」〔逃げるのに精一杯で耳に入っていない〕。「何だって? お前はバカかい?」。「僕に向かって、そんな口 きくな!」。「生意気な口をきくお前は、誰なんだい?」。「誰だっていいじゃないか。僕は、好き勝手に話すんだ」。「何てガキなの! なぜ、私にそんな口をきくんだい?」。「余計なお世話だ。僕は、好きなようにする」(3枚目の写真)。「『余計なお世話』だって? 何て下品な子なの! 私が誰だか知らないのかい?!」。「知ってるさ。殺人鬼の母親だろ。人殺しだ」。「今じゃ、みんなそう言ってるのかい? 時が経てば、私のことなど忘れてしまうと思っていた。だけど、魔女で人殺しだなんて噂が立つとはね」。「じゃあ、違うの?」。「もしそうでも、気になるかい?」。「僕が気にしたら、気になるのかい?」。「何に対しても 口答えだ。お前は、学校でも そうなんだろうね?」。「違う。学校じゃ僕はヘマばかり。あそこは僕をダメにする。学校なんか大嫌いだ」。この言葉が、すべてを変えるきっかけとなる。

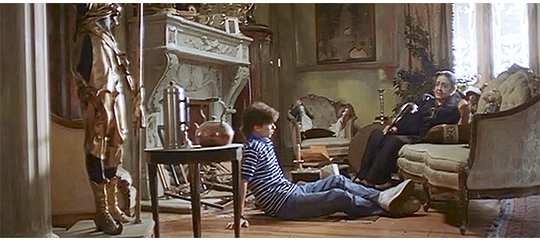

老女は、「そうかい、おいで。ほら、そこにお座り」と、初めて前向きな指示をする。ホルヘは疑心暗鬼でためらっている。「何もしやしない。殺すつもりなら、とっくにやってるよ。お座り」。この言葉で、ようやくホルヘはイスに座る(1枚目の写真)。「なぜ、学校が嫌いなの?」。「タマを蹴るんだ(イライラさせるんだ)〔porque me da hueva、“hueva” の本来の意味は卵〕」。このスラングは老女には通じない。「何を蹴るって?」。「タマだよ。うんざりする」(2枚目の写真)。「それが、どうして『タマを蹴る』んだい?」。「先生が最悪なんだ。ネチネチと責める。頭が変ナンだ」。「ばか者揃いなのね」。「そうさ。どうかしてる。こうなんだ… 先生の奴、僕がホセ・バスコンセロスを知らないからって、つるし上げたんだ」。ここで、2つ目の転換点。老女は、懐かしむように、「ホセ・バスコンセロス… ロマンチスト〔enamorado〕で世間知らず〔iluso〕だった」と言う。ホルヘは驚く。「彼は、夢想家〔soñador〕だった。貧しい人々を救おうと戦わず、代わりに名著を与えようとした」「でも、そんなことはどうでもいいの。彼がアントニエタにしたことは許せない〔バスコンセロスはアントニエタの求愛を拒否し、彼女は自殺した〕」「もっと、学校のことを話して」。ホルヘは、教師への批判をくり返す。「僕をバカみたいに扱うんだ。忍耐の限界を試すみたいに」。「思いやりのない人間は、臆病なのさ〔La gente que no tiene compasión es un cobarde〕」。そして、学校に行くことは大切じゃないかと訊かれ、「大切よ。でも 他にも大切なものがある」と答える。「例えば?」。「生きること… 感じること… 愛すること… 考えること」(3枚目の写真)。老女の「メンター」らしさが次第に現れる部分だ。

2人は、再び庭に出る。すると老女の口調が再び厳しくなる。「どうして、勝手に入ったんだい? 禁止されてるんだよ」。「誰が?」。「法律さ。お前みたいなのは、監獄行きだよ」。「どうして監獄にぶち込むの? 僕が何をした?」。「他人の所有地に無断で入ったんだよ」。「だけど、何も盗んでも壊してもないよ」。「じゃあ、私の家に押し入ったのは構わないのかい?」。「もちろんさ。あんたに会いたかったんだ」。ここで、話の筋が変わる。「何で、対等みたいな口をきくんだい?」。「どこが違うんだよ」。「年長者じゃないの」。「長く生きてるだけさ」。「大人になったら、年長者は敬えって教わるだろうよ」。「何で? 年長者ってだけで?」(1枚目の写真)。この素直な指摘を、老女は、「そうだね」と受けとめる。「人の価値は『年齢』に拠らないのに、私は一瞬忘れてしまった〔se me olvidaba por un momento que la grandeza de uno no está en la edad〕。嘆かわしい!」。そして、自らに言い聞かせるように、「挑戦されるような存在になれ〔convertirse en lo que uno estaba en contra〕」と口にする。さらに、「自己を偽ってしまった時、自らが敗残者となることを忘れていた〔Se me olvidé que la batalla se pierde cuando dejas de ser tú mismo〕」とも。「私は、自己表現のため戦ってきた。それなのに、それなのに、今、この子が同じようにした時、私は抑えようとした。自らの道に反してしまった」(2枚目の写真)。そこまで自己反省すると、「いいわ。もう行って」と、ホルヘを解放する。ホルヘは笑顔を見せると、そのまま塀に向かう。老女は、「塀を登るんじゃない! 壊れてしまうよ!」と止めるが、「もう壊れてるじゃないか」と反論。「この駄々っ児。何て口を聞くのよ?」。「とにかく、ここから入ったんだから、ここから出てくよ」(3枚目の写真)。老女は 実はメキシコを代表する教養人なのだが、その一端が見え隠れし始める。

翌日、ホルヘは、ベトに二度目の訪問のことを打ち明ける。「また行った? どうなった? 中に何があった?」。「何も。庭と、立派な古い屋敷と、お婆さんが一人」(1枚目の写真)。「それがノルマの伯母さんさ」。「中には何もない」。「だけぞ、みんな怖がってるぞ」。「僕も怖かった。だけど、死体やらエクソシストのせいじゃない」。「なら、なんでまた行ったんだ?」(2枚目の写真)。「死体とかエクソシストを捜すためじゃない」。

ホルヘがアパートに戻ると、奥の方から男性の声が聞こえる。ホルヘは音がしないように玄関を閉めると、そっと中に入って行く(1枚目の写真)。居間の中では、母と、黒眼鏡の男性が仲良さそうにソファに座って会話に夢中になっている。そのうちに、男性の方がホルヘに気付く。「ダーリン〔Mi vida〕、息子さんだ」。上司という触れ込みだが、“Mi vida” を使うということは、単なる「仕事上の上司」ではない。母は、「気付かなかったわ、坊や」と言ってしまい、「僕を『坊や』と呼ばないで」と叱られる。「この人は、私の上司で、仕事仲間のアルマンドさんなの。お招きしたのは、あなたに紹介しようと…」。ホルヘは言い訳を遮り、「食事は作ってある?」と冷たく訊く。「時間がなかったの。3人でタコスを食べに行くってのはどう?」。ホルヘは、母をじっと見て、「やめとくよ」とだけ言い、そのまま玄関に向かう。「坊や、どこに行くの?」。「店に行って食べるもの買ってくる」。

ホルヘは、母のことで頭にきたので、救いを求めて屋敷に行く。入るルートはいつも塀。庭にいた老女は、それを見て、「このガキ! 塀に登るなって言わなかったかい?」と咎める。ホルヘも、「どこから入って欲しいんだい? 門を叩いてたら、何ヶ月も待たされちゃう」と応酬。「何て下品でバカな子なの。少しは敬意を払いなさい」。「怒らせるつもりなんてないんだ」。「そう? じゃあ、何のつもり? 年寄り扱いされて、喜ぶとでも思ったの?」。「いちいち言葉尻をとらえないで、フツーに話してよ」(1枚目の写真)。「お前は孤児なのか、それともママが淫売〔cuzca〕でもしてるに違いない。そうでもなければ、私のような年寄をいら立たせには来ないだろうよ」。それを聞いたホルへは、「そんなこと二度と言うな。聞いてるか?!」と怒る。「お前、また、私に対して ひどい口きいたね」。「ママを、二度と娼婦〔puta〕呼ばわりするな。分かったか?!」。老女は鋭い。「ママと何があったんだい?」と訊く。「何が言いたい?」。「なぜママを嫌う?」。「嫌ってない」。「そうかい? なら、私がママを淫売だと言った時、なぜ怒ったんだい?」。「そうじゃないからだ」。「もし、そう思ってなければ、怒る代わりに 笑うんじゃない?」。ホルヘは、母と上司の関係を疑っていたので、返す言葉がない。思わず悔し涙が溢れる(2枚目の写真)。そして、何も言わずに塀に戻ろうとする。老女は、それを止めて、戻って来させる。そして、「傷つけるつもりはなかったの。ママは、お前が考えているような人じゃない」と慰める(3枚目の写真)。「違うの?」。「ママはね、時として女になるの」。「何が言いたいのさ?」。「女性は、母親だけじゃなく、女でもあるの。ママは、若い?」。頷く。「醜い?」。「まさか。きれいだよ、王女様みたいに」。「息子が、『王女様』って思ってるなら、世の男性の目には どう映る?」。「だけど、娼婦じゃない」。「女なの。今はね」。

再び食堂で。ホルヘは、老女が隠遁生活を送っている理由を、「じゃあ、ゴシップが嫌いなんだね?」と尋ねる(1枚目の写真)。「なぜ、そう思うの?」。「外で何が起きてるか気にせず、ここに閉じ籠もってる方が好きみたいだから」。「そうかもね。でも、私のように感じやすい人間が、強くなるのは大変なことなの」(2枚目の写真)。「どうやったら、強くなれるの?」。「いい質問ね」。その「いい質問」に対する返答は、とても奇妙なものだった。「コンドームって知ってるわよね?」。ホルヘは戸惑う。「何て?」。「コンドームよ。何歳なの?」。「12」。「なら、知ってるでしょ」。ホルヘが本当に知っていたかどうかは分からないが、照れ笑いしながら、「風船みたいなものだよね」と答える。「その風船は、ヘルメットみたいに、いろんな問題から守ってくれるの」。「ヘルメットと、『どうやったら強くなれるか』が、どう関係するの?」。「ヘルメットを被れば、人々が『私をどう思ってるか』、聞かなくて済む」。「『人々』って?」。「誰もかも」。「誰もかも?」(3枚目の写真)。「そう。お前の友達も、先生も、それにママだって」。「でも、意見はすごく大事だよ。他の人がどう思ってるか、僕だったら気にしちゃうな」。「いいこと、自分を知るのに、他人など必要ないの〔a poco necesitas de los demás para conocerte a ti mismo〕」。

家に戻ったホルヘは、母にひどく叱られる。「これは問題ね。愚の骨頂。なぜ、言わなかったの? 学校を1週間停学になったって、なぜ黙ってたの?」(1枚目の写真)〔教師に対するあの不適切な暴言は、幸い1週間の停学で済んだ〕。「ママ、今はまだ土曜だよ。停学は来週の月曜からだ」。「そんなの関係ない。昨日話すべきだったわ。それに何なのその態度。口答えしようとするなんて」。「ママ、大げさだよ」。「どこが? これからどうするの? 1週間、学校に行かないで」。「まるまるサボれるよ」。「何てこと言うの! ママをバカにする気? 事態の深刻さが分かってるの? 学校に行けないのよ。もし、ずっと学校に行かなかったら、人生どうなると思うの? 学歴がないと。職にも就けないのよ」。「ママ、落ち着いて」。「何なの、その言い方は。対等みたいな口聞いて。そんな態度許さないわよ」。ここで、ホルヘもキレる。「いいかい、ママ。そっちこそ、問題なんだ。僕をバカにしないで」。「何、バカ言ってるの?」。「侮辱するのは止めて。ママが怒ってるホントのワケは、今日、ボーイフレンドと一緒のトコを僕に見つかったからなんだ」(2枚目の写真)。この一撃で、母は何も言えなくなる。母には、「やましい」という認識があった。でなければ、叱り飛ばしている。それを、先ほどの老女との問答〔淫売と娼婦〕で悟ったホルヘは、自分で言い出したことなのに悲しくなる。そして、反省した母と抱き合う〔母はつき合いをやめるつもりはない〕。

短いが重要なシーン。翌朝、ホルヘが公園にいると、心惹かれる年上の女性を見かける。ホルヘの初恋か? 思わずじっと見つめる(1枚目の写真)。その女性にはハイティーンのボーイフレンドがいて、その女性に赤いバラを贈る。女性はとても嬉しそうだ(2枚目の写真)。

ホルヘが歩道を歩いていると、あるアパートの前庭に赤いバラの花が咲き乱れている。ホルヘは、思わず花を手に取る(1枚目の写真)。そして、あることを思い付き、花を折り取ろうとする。すると、2階の窓から中年の女性が顔を出し、大事なバラを盗もうとするなんてと叱るが、2階の窓からでは迫力は全くない。ホルへは何と言われようが平気で2本のバラを折り取り、ワザとおどけて見せる(2枚目の写真)。そして、罵声を後に、逃げて行く。

ホルヘは、バラを持ったまま館を訪れる。玄関で、「奥さんいるの?」と声をかけるが、返事がないので扉を開ける(1枚目の写真、矢印はお尻のベルトに挟んだバラ)。そして、そのまま中に入って行く。いつもの食堂に行ってもいないので、もっと中に入って行くと、「お入り」という声が聞こえる。「今日は、早いんだね」。「学校に行かなかったから」。「なぜ?」。「一週間の停学」。ホルヘは、老女が机に向かって何かを書いているので、「何してるの?」と訊く。「書いてる。見えないの?」。「だげど、何 書いてるの?」(2枚目の写真)。「言わない」。「また始めるの? ガキだから、そう言うワケ?」。「また対等に口を聞く気かい?」。「そうさ。それが?」。「勝手におし」。ホルヘは話を変える。「僕が最初に来た時、庭にいたおじいさんは?」。「メルキアデス」。「1人で住んでると思ってた」。今度は老女が話を変える。「来てくれて嬉しいよ。タバコを買ってきておくれ」。「タバコ?」。「そうさ。カルメンシータを」。「なぜ、メルキアデスに行かせないの?」。「気分が乗らないから」。「僕には売ってくれないよ」。「バカ言わないで。塀を登れるなら、タバコなんか、買おうと思えばできるでしょ」。「僕12歳だから、売ってくれないって」。「買おうとしたことあるの?」。「ううん」。「なら、なぜ売ってくれないって分かるの? なぜ、知りもしないことを云々するの?」。この変わった論法に、ホルヘも「どの銘柄?」と訊かざるをえなくなる。「カルメンシータかファロス」。それを聞いたホルヘは、バラを右手で背中に隠して前に進み出る。老女は、手に凶器を隠しているのではと勘違いし、「今度は何? 私を刺すつもり?」と詰問口調で尋ねる(3枚目の写真、矢印はバラ)。「まさか」。「私を傷付けられると思ってるなら、時間の無駄遣いね。誰も、私を打ち負かせない」。

しかし、ホルヘが背中から取り出したものは、2本の赤いバラだった。ホルヘはバラを手にして微笑む(1枚目の写真)。そして、バラの花を老女に向かって差し出す(2枚目の写真、矢印)。バラを受け取った老女はバラの花の香りを嗅ぐ(3枚目の写真)。2人の間で熱い心が通い合った美しい一瞬だ。ホルヘが買い物に出かけた後で、老女は、「私は、また間違ってた。あの子は、私を理解してる」と呟く。

映画開始後52分。ここで、バラの花を「媒介」として、映画は一瞬(2分20秒)、18年後の2002年へと飛ぶ。ホルヘは1984年に12歳だったので、今では30歳になっている。この「現在」のシーンは、全体に青味がかった色調で映像化されている。現在のホルヘを象徴するかのように。このホルヘの「現在」は、映画の中で3回登場する。1回目がこのシーンで、時は2002年4月7日(金)の夜、2回目は、このシーンの43分後、そして、時は、1回目の1週間ほど前。この2回目が最も印象的かつ重要で、10分弱。3回目は2回目と切れ目なく連続しているが、時は4月7日の深夜。ラスト8分のシーンだ。さて、この1回目のシーンは、バラの花束を持ち、背広を着込んだホルヘが、ちっとも現れない恋人を待って街角に立っているところから始まる。ようやく現れた恋人(1枚目の写真)から、ホルヘは最悪の報告を受ける。今夜出来上がるはずだった本の印刷が、手違いで3日後になってしまったというのだ。しかし、ホルヘを愛している恋人は、必死で対応策を考え、彼女の友人に頼んでコンピュータを使って簡単な「私家版」を10数冊用意してもらうことに成功したのだ。そして、安心したホルヘは一足先に会場となるローマ·ノルテのカサ・ラム文化センターに行き、式典の始まるのを待つ。傍らにはバラの花束が…

そして、映画は再び18年前に。ホルへはタバコを買って戻ってきている。ホルヘ:「バラは好き?」。「好きとか嫌いとかじゃない、何を思い出させるか、だね」。ホルヘにはその意味が分からない。「それって、どういうこと?」。「庭に、枯れたバラの木があるわよね。メルキアデスが一度も水をやらないからなの。私も、バラの世話はしない。水もやらない」。「だけど、この前、見てたじゃない」。「私にくれた友達を思い出してたの」(1枚目の写真、矢印はホルヘが買ってきたタバコ)。「友だちって誰?」。「ディエゴ・リベラ〔以前、教師が名前をあげた画家〕」。「その名前、どこかで聞いたよ」。「当たり前じゃない。お前、メキシコ人でしょ?」。「何した人?」。「画家で壁画も。天才ね」。そして、「ほら、あれが彼の絵よ」と言って壁に掛かった絵を差す。「なぜ、インディオの服 着てるの?」。「あれが彼の流儀」。「どこで 会ったの?」。「ニューヨーク」。それを聞いたホルヘは興味津々。「行ったことあるの?」(2枚目の写真)。「20年、住んでたわ」。「ニューヨークに、20年も?」。「どうしたのよ? ただの街でしょ。もし、美しい街が見たいのなら、パリね。まさしく美の都よ」。「パリにも いたの?」。「そう。だけど、住んでたモンパルナスは冴えないし、外出もほとんどしなかった」。「そんなに旅行したら、大金が要るよね。どうやって稼いだの?」。「どうでもいいでしょ」。「またか…」。「話したくないの」。「不公平だよ。僕は、何でも話してるのに」。「そうかい。本当に?」。「うん、何もかも」。この言葉で、老女の口調が変わる。「恥知らずな子ね。ずうずうしい。アルフォンソ・レイエス〔教師が出した宿題の詩人〕を思わせるわ」。「彼も、知ってたの?」。ホルヘの興味は、老女の批判にもかかわらず膨らんでいく。「女の友だちは、いたの?」。老女があげた4人の名前の中でホルヘがびっくりしたのは、ガブリエラ・ミストラル。「僕の学校の名前だ」。老女は、「学校にガビの名前をつけたの?」と笑う。「何が可笑しいの?」。「ガビは、学校の教育方針の正反対だから」。「どうして?」。「彼女の詩の1つを知ってる? 『優しさ〔Ternura〕』っていうの。学校でやってることじゃないでしょ?」。この言葉に、いつも教師に虐められているホルヘは大喜び(3枚目の写真)。

アパートに戻ったホルヘに、母は、「どこにいたの?」と冷たく訊く。「友だちの家だよ」(1枚目の写真)〔老女は、友だちに昇格した〕。「どの子?」。「モレリア通りのお屋敷に住んでるおばあさん」。「こんな時間まで?」。「それが?」。「学校はどうなるの?」。「ママ、停学中なんだよ」。「だからといって、友達と街をブラついてていいワケないでしょ」〔母は、ホルヘが嘘をついたと思っている〕。「私が懸命に働いてるのに、街でのらくらしてるなんて。午前中、どこにいたの?!」。「言ったじゃないか。友だちと一緒だったって」。「おばあさんが友達なの?」。「信じないかもしれないけど。そのおばあさん、楽しい〔divertida〕だけじゃなく、すごい知識人〔inteligente〕なんだ」。「老人への慈善活動をやってるんですって? 何て偽善者なの! お祖母ちゃんも嫌いなくせに」〔母は、信じていない〕。「比べないでよ。お祖母ちゃんはママと同じくらいガミガミで、2人してケンカばかりじゃないか」。これに対し、母は、的外れな批判をする。「あなたのことを心配してるのが分からないの? ロクでもない連中と、ぶらぶらしてて欲しくないの」。「ねえ、ママ、それをやってるとしたら、ママの方だよ」〔例の「上司」への批判〕。「ホルヘ、真面目に聞いて…」。これに対し、ホルへは、「ママこそ。僕の話、ちゃんと聞いたことある?」と強く反論する(2枚目の写真)。

翌週の月曜日。ホルヘの停学期間が終わり、再び意地悪教師の授業に出ている。ホルヘは、さっそく当てられる。「短いバカンスの間に、君は何か学んだの? メキシコの偉大な作家について、ちゃんと勉強した?」。「はい、いっぱい学びました」。「そうなの。どんなこと?」。ホルヘは、アルフォンソ・レイエス、ホセ・ルイス・クエヴァス、ガブリエラ・ミストラルについて、老婆から聞いた逸話をちりばめて話す(1枚目の写真)。そして、最後は、「でも、僕が学んだ一番大事なことは、自分を知るのに、他人など必要ないということです」で締めくくる。「他に、お知りになりたいことは?」(2枚目の写真)。教師はぐうの音も出ない。

学校からの帰り、ベトが、「あんなこと、どこで仕入れたんだ?」と尋ねる。「館に住んでるおばあさんさ。全部教えてくれた」。「まだ、会ってるのか?」(1枚目の写真)。「もちろん。今だって、これから行くんだ。一緒に来るか?」。「いいよ、遠慮しとく。どうやったら、おばあさんなんかと付き合えるんだ? よく退屈しないな?」。「ぜんぜん」。「なぜ、行くんだ?」。「分かんない。お祖母ちゃんみたいに思えるからかな」(2枚目の写真)。

次のシーンは、直前のホルヘの言葉を受けている。老女:「私が? お祖母ちゃん?」(1枚目の写真)「自殺でも しないとね」。「真面目に言ってるんだよ」。「いいかい、私が子供を欲しくないと思ってるとしたら、孫はもっと欲しくないね」。「じゃあ、結婚したことないの?」。「そうは言ってない。子供はいないって言ったんだよ」。「なぜ、子供を持たなかったの?」。「それはね、私がとても複雑な人間だから。子供が欲しくないと思った訳じゃない。子供を幸せにはできないと思ったから」。「どうして?」。「幸せじゃなかったから」。「じゃあ、今は幸せ?」。「今、この瞬間はね」(2枚目の写真)。その言葉を聞いたホルヘは、如何にも幸せそうな顔になる(3枚目の写真)。

質問は、さらに続く。少し長くなるが、この映画の本質に関わる部分なので、なるべく丁寧に紹介しよう。「何をしてきたの?」。「何って?」。「若い時、どんな仕事してたの?」。「書いてたね」。「どこに?」。「ノートに」。「そうじゃなくて、新聞とか、雑誌とか、ってこと」。「話したくないね」。「この館は、どうやって買ったの? 新しかった頃は、とてもきれいだっただよね?」〔後で、老女はこの館で30年暮らしていたことが分かる〕。「とても美しかったわ。贈り物だったの」。「誰から?」。「その話は なし」。「でも、あなたの友だちか、つき合ってた人なんでしょ?」。「それが、彼の流儀だったの」。「他には、あなたみたいな物書きで、男性の友だちはいなかったの?」。「芸術家なら いたわよ。そのうちの1人がダリ。とっても愉快で、素敵な人だった」〔もちろん、サルバドール・ダリのこと〕。ブニュエルはとんでもない人で、言ってることがジョークなのか本気なのか分からなかったわ」〔映画監督のルイス・ブニュエル〕。「どうして会うのをやめたの?」。「名声〔fama〕ね」。「名声が?」(1枚目の写真)。「みんな、とても有名になった。ダリは、扮装したり、記者たちに肖像写真を撮らせた。名声には誰でも圧倒されるの。堅固な信念があるような人でも」。「他の人は、どうなったの?」。「関係は崩壊。いつもそう。最初は、ここメキシコで起きた。だから、スペインに行き、文化人の連中とつき合った。数年で同じことが。フランスに行っても同じ。誰も彼も名声に溺れてしまう。だから、私は逃げ出したの」。「あなたは、有名だったの?」。「そうならないよう逃げ出したって、今、言わなかった?」。「だけど、どうして名声は危険なの?」(2枚目の写真)。「それは、自分がそうだと信じてしまうからよ。大衆や記者が賞賛するのは、『役柄〔personaje〕』であって、その人自身じゃないの。彼らは芸術家を賞賛するけれど、芸術家というのは『役柄』にすぎない。彼らに関心があるのは、その人が重要人物か有名かという点だけで、その人自身のことなどどうでもいいの」(3枚目の写真)「彼らは、その人が何をやってのけるかにだけ関心がある。だから、ミスは許されない。彼らは絶対に許してくれないから。それは、彼らがその人を『人間〔gente〕』として見ていないからなのよ。私の友人たちは、誰もそれを理解しようとしてくれなかった」。「あなたは、有名になりたくなかったの?」。「ぜんぜん。興味なかったわ」。

ホルヘは、老女に「もう お帰り」と言われるが、帰りたくないので、「もっと話してよ、ドリのこととか」〔ダリのことも知らない〕、といろいろ話かけるが、老女は手で胸を押え、苦しそうな顔になっていく(1枚目の写真)〔前兆〕。ホルヘは、心配になり、「大丈夫?」と声をかける(2枚目の写真)「痛いの?」。それに対する返答も、如何にもこの女性らしい。「気分がいいと、こんなことすると思うの?」。こんな言い方をされても、今のホルヘは怒らない。逆に、「どこが悪いのか言ってよ」と真剣に心配する(3枚目の写真)。「先週の打ち身だよ」〔嘘〕。「それホント?」。「大丈夫。心配しない」。

ホルヘが帰宅すると、母は電話の真っ最中。相手は、苦手とする祖母。復活祭の週にケレタロにある祖母の家に行くのは無理だと断っている(1枚目の写真)〔ケレタロは、メキシコシティーの北西180キロ〕。そして電話をガチャンと切る。「どこに行ってたの?」。ホルヘは答えるのを回避し、「どうして お祖母ちゃんとケンカしてたの?」と訊き返す。「復活祭にケレタロに来て欲しいって」。母は、断ったのは、約束が入っていたからだと説明する。そこにホルヘが突っ込む、「誰と? ボーイフレンドとだよね?」(2枚目の写真)。その仕返しに、母は、思いもよらぬことを言い出す。「あなたを1人で行かせてもいいのよね」。「僕を? どこへ?」。「ケレタロ」。「あんなトコ行って、僕何するの?」。「お祖母ちゃんは、あなたに会いたがってるわ」。「何のために? 僕に腐ったキャンディーを渡し、公園を子犬みたいに散歩させるため?」(3枚目の写真)。「そんなこと言わないの。会いたがってるのよ。家族に対する義務を果たさなくていいと思ってるの? お小遣いやオモチャはねだっても、行きたくないって言い張るつもり?」。その時、「上司」から電話が入り、ホルヘは自室に追い払われる。

頭に来たホルヘは、館に直行し、老女に不満をぶつける。「なぜ行きたくないの?」(1枚目の写真)。「だって、つまらないんだ。僕のお祖母ちゃんは、くだらなくて、つまらなくて、憎たらしくて、おまけに臭いんだ」。「でも、お前のお祖母ちゃんなんだよ」。「分かってるけど、我慢できないんだ」。それを聞いて、老女が思わず笑う。「何が可笑しいの?」。「お前が怒ると面白いんだよ」。「あなたほどじゃない」。「じゃあ、助言をしてあげよう。こんなこと初めてだがね。行きたいのかい?」。「まさか」。「なら、おやめ」。このストレートな助言には、ホルヘの方が驚く。「何て?」。「行くのをやめるの」。「どうして?」。「行かないって決めてるんだろ。なら、そうすればいい」。「どうやって?」。「行かないだけ」。もっと、具体的な実行案を期待していたので、ホルヘはずっこける。その後の老女の言葉は、禅問答のよう。「とっても単純なの。もし、私たちが思い通りのことをしてきたら、きっと別の世界になっていた。でも、私たちはつい迷うから、こんな世界になってるの」。真面目なホルヘは、「望んでることがいつも正しいとは限らないよね。どうやったら、それが正しいって分かるの?」と尋ねる。老女の言葉は、さらに鮮烈だ。「簡単よ。直感に従う。それだけ〔Muy fácil, hay que seguir tu intuición, eso es todo〕」。「直感?」(2枚目の写真)。「ねえ、そんな考え、どうやって思いついたの?」。「思いつきじゃない。人生、考える時間がたっぷりあったの」。「他の誰も、考えなかったの?」。「他の人は、愛したり、食べたりと いろいろと忙しいでしょ」。この「愛」という言葉にホルヘは反応する。「愛してるって、どうやったら分かるの?」。老女も質問の要点をすぐに見抜く。「誰かが好きなのね?」。ホルヘは、「そう。公園で見た女の子が」と照れ笑いする(3枚目の写真)。ホルヘと老女は、年齢の差を飛び越え、親しい友だちのようになっている。「声をかけられたの?」。「ううん」。「じゃあ、声はかけた? キスするか、花でも贈った?」。「ううん、可愛いなと思っただけ」。そして、「ねえ、恋した人って いろいろ考えるのかな?」と訊く。「いいえ。恋をしたら、恋するだけ〔No, la gente que ama solamente ama〕」。

この言葉を受け、ホルヘは、左手首をマイクに見立て、インタビュー形式で(おふざけで)老女に質問する。「恋に落ちたことがありますか?」(1枚目の写真、矢印は手首マイク、ホルヘは微笑んでいる)。「あるわ。遥か昔」。「それは誰ですか?」。「運命の人。知的で教養があり、人生経験も豊富。素晴らしかった」。「それで、お名前は?」。「どうでもいいでしょ」。この質問は、インタビューワーとしては失格。「ごめんなさい」と謝る。「名前なんか、どうでもいいって言ったでしょ。大切なのは記憶なの〔importan los recuerdos〕」(2枚目の写真)。「どんな人だったの?」。「素敵だった。彼は絵を描き、文を書き、詩を詠んだ。私をうっとりさせた。花を贈ってくれた。セレナーデを捧げてくれた。でも、そのろくでなしは、働こうとしなかった」。最後のオチにホルヘが笑って、「今、どこにいるの?」と訊くと、「死んだわ」という答え。「寂しい?」。「時々」。「そんな時、どうしたの? 思い出は、あなたを苦しめなかったの?」。「書いたわ」。「そうだったね。前に、あなたが書いてたの見たよ」。「今でも書くけど、前ほど楽しくないわね」。「もっと話して」。「あなたたち、結婚したの?」。「してない。彼は結婚したけど」。「捨てられたの?」。「別れたの」。「最後に彼と会ったのはいつ?」。「30年前」。「最後に、何て声をかけたの?」(3枚目の写真)。「さようなら〔Adiós〕」。その簡潔で無機質な言葉に。ホルヘはどきまぎする。これが2人の間で交わされた最後の楽しくて自由な会話になる。

別な日。アパートで。ホルヘのびっくりした言葉で始まるシーン。「え? 2人でケレタロに行くの?」(1枚目の写真)。「明日 発つわよ」。「だけど、どうして? 行きたくなかったんでしょ?」。「あなたが言ったことを考えたの。ママはお祖母ちゃんと長いこと会ってないし、あなた一人を行かせるにはフェアじゃないって」。ホルヘは、こうした表面上の言葉にはひっかからない。「勘弁してよ、ママ。ボーイフレンドとケンカしたから、行くことにしたんだろ?」。「やめなさい」。「なぜ、ホントのこと話してくれないの? いつも嘘ばっかじゃないか。それとも、どう言い訳するかを考えてる。ママのやり方なんて、お見通しなんだから。正直に話してよ」。この言葉で、母も遂に決断する。そして、打ち明けた内容は、母がホルヘを身ごもったと知った祖母は、母を叩き、胎児をおろすよう命じたが、母はそれに反抗し、ホルヘを産んだというもの〔母が祖母の家に行きたくないのは、そのため〕。「だから、今、2人はこうしていられるの」(2枚目の写真)。こうした告白を受け、「ケレタロに行きましょ。ママのために、お願い」と頼まれれば、嫌とは言えない。

いつも通り、公園のベンチで。ベト:「明日、行くんか? どうして?」。「ママに頼み込まれちゃって、嫌とは言えなくてさ」。「お祖母ちゃん嫌ってたんだろ? 急に好きになったのか?」(1枚目の写真)。「いいや。だけど、ママのために行くんだ。それに、考えてみりゃ、長いことどこにも行ってないし。心残りなのは、友だちのおばあさんに会えなくなることだな」(2枚目の写真)。「まだ、話してないのか?」。「もう話してある。だけど、さよならがまだなんだ。今から行ってくるよ」。

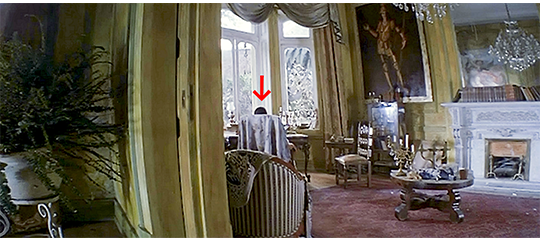

ホルヘが館に行くと、いつもと違って扉が閉まっている(1枚目の写真)。どうやって中に入ったかは分からないが、次のシーンでは、ホルヘが声をかけながら屋敷の中を捜し回っている。「奥さん、僕だよ、ホルヘだよ!」「どこにいるの?」。ホルヘは無言で机に向かって座っている老女の後姿を発見する(2枚目の写真、矢印は頭)。ホルヘが近寄り、垂れていた手に触れると、老女は顔を上げる。そして、微笑み、「ホルヘ… ホルヘって名前なんだね?」と訊く(3枚目の写真)。

そして、立っているホルヘの手をつかむと、目の前にひざまずかせ、両手で優しく頬を包む(1枚目の写真)。そして、ホルヘの髪の毛の上から頭に口づけをする。私の一番好きなシーンだ。「お前は、私に何をしてくれたか知ってるかい? 何を返してくれたか分かってかい?」(2枚目の写真)。「さあ、おいで」。老女は、これまでで初めて、純白の美しいドレスを着ている。そして、ホルヘと腕を組んで広い居間へと誘(いざな)う。1人になると、戸棚を開け、中に置いてあった美しい木箱を見せる。「これを、テーブルの上に置いてもらえる?」。ホルヘは、箱を運ぶ(3枚目の写真、矢印は箱)。

2人はテーブルを挟んで座る。ホルヘは雰囲気に押されて緊張している。「お前は、びくびくしているし、少し怖がっているだろ。私もそうなのさ。実際、時は終わりかけている〔yo ya me hubiera echado a correr〕」。最後の言葉には重大な意味が込められていたのだが、ホルヘはそれに気付かない〔“correr” の一義的な訳は「走る」→直訳は、「私は、もう走り始めている」〕。そこで、「箱の中身は何なの?」と尋ねる。「贈り物〔Un regalo〕」。「贈り物?」。「そう。お前への」(1枚目の写真)。「中には何が?」。「それを言おうと思ってたの。約束するまで、その箱は渡さない。だから、命に懸けて誓いなさい。20歳になるまで、箱を開けないと」。「20歳? なぜ、20なの?」。「私が世に認められた年齢よ。さあ、約束して」。ホルヘは頷く(2枚目の写真)。ホルヘには、この「儀式」の意味が分かっていない。そこで、すぐに話題を変える。「僕が来たのは、これからケレタロに行くよ、って言いに来たからだよ。覚えてる? ママが行くから、仕方ないんだ」。老女は「儀式」を続ける。「記憶がどんなものか知ってる? 記憶は、人生そのものなの〔Un recuerdo es toda una vida〕。お前も大きくなったら、分かるようになるわ。はっきり言えなくて悪いわね。でも 今はできない」「私は、今、直感を解放しているの。この、25年できなかったことよ」。不思議な話に、ホルヘは、「大丈夫? どこか悪いんじゃない?」と不安になる。「元気だわよ」。「じゃあ、ママが待ってるから もう行かないと」。これに続く老女の言葉は、「予言」を思わせる不気味で厳しいものだった。「お前は、変わってしまった。ママに支配され、降参し、前と同じじゃなくなった。お前自身であることをやめてしまった。でも構わない。お前は お前なのだから」。そう言うと、「お取り、お前のものだ」と言い、箱の鍵を渡す(3枚目の写真、矢印)。鍵を前に老女がかけた言葉は、ホルヘの未来を暗示するようで怖い。老女が、ホルヘに箱を贈ることを決めたのは、こんな事態になる前のことだった。だから、ホルヘの変容に落胆した老女は、最後に警鐘を鳴らしたかったのであろう〔映画の最後の場面に引き継がれる〕。

鍵を受け取ったホルヘが、「ありがとう」とお礼を言うと(1枚目の写真)、老女は「ありがとうは要らない。こちらこそ、ありがとう〔No me des las gracias, gracias a ti〕」と言う。「もう、行かないと」。「さようなら、ホルヘ」。ホルヘは黙って箱を手に取る。そして、部屋の出口まで行って振り返ると、「どうして、僕の名前知ってるの?」と尋ねる。「言ってたじゃないの、『奥さん、僕だよ、ホルヘだよ』って」。「じゃあ、あなたの名前は?」。「エスペランサ」。ホルヘは満足して部屋を出ようとする。エスペランサは、「ホルヘ」と呼び止める。そして、上ずった声で「さようなら〔Adiós〕」と言う(2枚目の写真)。これは、「運命の人」に対し、エスペランサが最後にかけた言葉と同じ。この「Adiós」に込められた意味にホルヘは気付かない(3枚目の写真)。非常に印象的で、胸に迫るシーンだ。エスペランサが打ち明けた深い感謝の気持ち。しかし、2人の間に、もう心は通じていない。

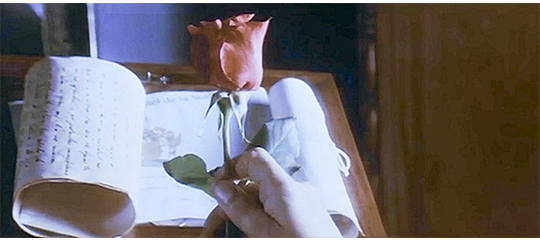

ここから、2分弱。台詞ゼロで、ホルヘと母が、ケレタロで仲良く戯れる様子が、様々な角度で紹介される(1・3枚目の写真)。そして、途中に2回と最後に、ホルヘからもらったバラ〔当然、枯れている〕を愛おしげに眺めるエスペランサの姿が挟まれる(2枚目の写真)。

メキシコシティに戻って来たホルヘは、車から荷物を出す時間も惜しいとばかりにエスペランサの館目がけて走り出す(1枚目の写真)。しかし、館の前の通りまで来ると様相は一変していた。多くの職人が塀に取り付き、中央では背広を来た2人が話し合っている(2枚目の写真)。何事かと不安になったホルヘが背広の男たちに話しかけても無視され、職人に聞いても「知らん」としか答えてもらえない。開いていた門から中に入ると、メルキアデスがいたので、「僕だよ、ホルヘ」と話しかける。「ホルヘ? 奥様は木曜に亡くなった。金曜に埋葬した」(3枚目の写真)。「そんな、ありえないよ」。「いいや、肺気腫で亡くなった。肝臓も患っておられた。それに、大概の人は、とっくに死んだと考えてる」。「そんな! 先週の水曜に会ったんだよ。話だってしたのに」。ホルヘは泣き出す。そんな人間がいるとは思ってもみなかったメルキアデスは、思わず笑い出し、「大丈夫か、坊主?」と訊くが、ホルヘの悲しみは増すばかり(4枚目の写真)。

ホルヘはアパートに逃げ帰る。すぐに戻ってきたので、まだ荷物も床に置いたままだ(1枚目の写真)。ホルヘの顔を見て、母は「どうしたの?」と心配するが、ホルヘは自分の部屋に閉じ籠もり、母が何を言っても答えない。頭を過(よぎ)るのは、「なぜ、母の口車に乗って、ケレタロに行ったんだろう」という後悔に違いない。「直感」に従い、「ホルヘ自身」の希望を貫けば、もっとエスペランサと一緒にいることができかもしれない。だから、母が何を言っても答えないし、ドアも開けない。後悔し、涙にまみれた顔で、エスペランサからもらった箱を見ると(2枚目の写真)、ますます悲しくなり、堰を切ったように泣き出す(3枚目の写真)。

18年後。映画の途中にあった短いシーンのよりも少し前。ホルヘは30歳になっている。住んでいるのは、以前と同じアパート。ただし、母は祖母と暮らしていて、今は、結婚を前提に恋人と一緒に住んでいる。朝起きたホルヘは、白ワイシャツにネクタイをはめ、キッチンテーブルに座る〔服装からして、ごく平凡なサラリーマンになってしまった〕。テーブルに並んだ食品を見て、「何だよこれ。なぜもっと卵を使わない。3個は使わなきゃ」と文句を言う〔12歳のホルヘは、「3個も?」と母に文句を言ったいた〕。大急ぎで朝食を終えたホルヘは、仕事に遅れるからと出かけようとするが、恋人は結婚の話を持ち出す〔ホルヘがなかなかうんと言わない〕。そこで、ホルヘは、午後、カフェで会おうと約束してアパートを出る。次のシーンは、カフェ。会議とやらで20分遅刻したホルヘは、恋人に、「あいつらときたら、僕が犬ころみたいにボス面するんだ」と不満をぶつける(2枚目の写真)。ホルヘが社会の歯車の小さなカケラになってしまったことがよく分かる。

恋人が、結婚の話に持って行くことに成功した時、彼女の背後の壁にあるTVがホルヘの注意を惹いた。TVの画面には、何とエスペランサが映っていたのだ(1枚目の写真)。アナウンサーの声が聞こえてくる(2枚目の写真)。「次のニュースです。この4月7日で、エスペランサ・マラゴン女史が亡くなって18年になります。文化芸術国民評議会は、国際的に認められたこの優れた芸術家が受けるに相応しい顕彰を行うことに決めました。式典は、女史が晩年の30年を過した地にほど近いローマ·ノルテのカサ・ラム文化センターで来週金曜の夜10時半から開催されます。エスペランサ・マラゴン女史は、1939年、文学に関する国際的な賞を受けた初のラテンアメリカの女性となりました。女史は、その生涯にわたり、賛辞や賞を拒絶し続けたことでもよく知られ、文化芸術国民評議会が金曜に実施するまで顕彰行為は事実上不可能でした。1970年代に執筆されたとされる未発表原稿『偽善の機能』について、その存在の有無が問題になりましたが、1984年に女史が亡くなった際、その所持品の中には見つかりませんでした」。ここまで、半ば茫然として話を聞いていたホルヘは、カフェを飛び出してアパートに向かう。

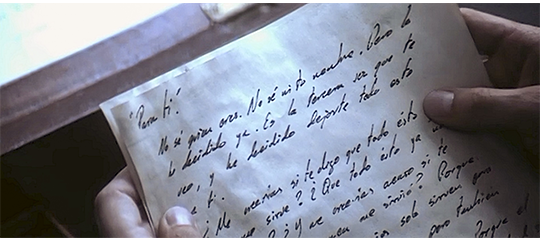

ホルヘは、エスペランサから贈られた箱をベッドの上に置き、大切にとっておいた鍵を手にする(1枚目の写真)。しかし、「20歳になるまで、箱を開けない」と誓ったのに、なぜ20歳になった時に開けなかったのか? ホルヘは今30歳なので、10年間放置しておいたことになる。20歳の時、就職する前に開けていたら、 ホルヘの人生は別のものになっていただろう。箱を開けると、まず目に入ったのは、未発表原稿の『偽善の機能』〔拒否する前にもらった勲章や各種の賞状も入っている〕。そして、その原稿の横には、ホルヘに宛てた手紙が入っていた(2枚目の写真)。そこには、こう書いてあった。「私は あなたがどんな人か知らない。あなたの名前すら知らない。これであなたに会うのは3度目。そして、私はこのすべてをあなたに残すことにした。これら物が私にはもう不要だと言ったら、信じてもらえるかしら? この中には賞も入っている。でも賞は、受賞できなかった人の心を傷つけるの。それだけでなく、受賞者も同様に傷付けるのよ。他の人を制して勝つことで、心が傷つくの。偽善者どもは、私を賞賛するわ。彼らは、私を賞賛するふりをするけど、私自身のことは何も知らない。私の恐れや夢や幸福が何かも、知ろうとはしない。彼らは、私が受賞者だと知っているだけ。そして、それだけで私を賞賛する。あなたは、誰かを幸せにする必要はない。幸せにしてもらう必要もない。ただ感じなさい。幸せだと感じるの。生きている喜びを感じるの。私の坊や。今の私のようにだけは、ならないで。最後の数年間、私は直感に頼ることを忘れ、自分を裏切ってしまった。 あなたは、自分を裏切っては駄目。2歳の小さな子供だった時のように生きなさい。抑圧や恐れなど、知らなかった時のようにね。初めて水に触れた時のように、初めてお母さんに触られた時のように、人生を楽しみなさい。生きることを楽しむのです。そして生きるのです。私を信じてくれなくてもいい。ただ、試しなさい。ところで、私は、この本をあなたに進呈します。出版なさい。この手紙があれば、誰も、あなたからこの本を取り上げることはできない。私の坊や、あなたが誰であれ、この僅かなお金が、あなたの暮らしに少しでも役立ちますように。あなたの友、エスペランサ」。この手紙は、エスペランサの声で読み上げられる。そして、手紙を書いている時の映像(3枚目の写真)も挿入される。

画面は切り替わり、映画の中で最初に登場した「2002年のシーン」の続き。カサ・ラム文化センターで、式典の始まるのを待っていたホルヘの元に恋人が飛び込んでくる。「あなた、いい知らせよ。マルコが、エスペランサさんの本を持って、こっちに向かってるって。大丈夫、間に合うわ」〔製本は間に合わなかったが、コピーを作ってくれた〕。しかし、ホルヘの顔は冴えない。「僕は17年間、何をしてきたんだろう? なぜ、僕自身であることをやめたんだろう?」と自問する。次のシーンは、会場の入口。マルコが『偽善の機能』のコピー16部を持って到着する。ホルヘはマルコに会い、1部渡されて感激する(1枚目の写真、矢印)。ホルヘは、バラの花束と本を持って会場に入って行く。そこには、エスペランサが嫌っていた「芸術家気取り」が集っている。誰一人として背広など着ていないので、ホルヘのサラリーマン風の姿は如何にも場違い。参加者からは、変なのが来たという目でしか見られない。それでもホルヘは奥へと入って行く。異分子状態で人ごみに囲まれたホルヘは、どうしたらいいのか分からなくなる。その時、一番奥に18年前のエスペサンサの顔が見えた(2枚目の写真)〔実際には、壁に写真の額が飾ってあっただけなのだが、ホルヘの目には、本当のエスペランサがいるように見えた〕。ホルヘは驚いて立ち尽くす(3枚目の写真)。

すると、ホルヘの心は、12歳の時、最後に白いドレスのエスペランサに会った時に戻る。しかし、12歳のホルヘが着ている服は、18年後のホルヘが着ているのと同じ背広だ(1枚目の写真)。エスペランサが、「今日は、ホルヘ」と声をかける。「彼らを、どう思う?」。「誰のことですか?」。「何バカ言ってるの? 私の言ってることが分からないのかい?」。「ここにいる連中のことですか?」。「こいつらは、自分を知的だと考えてる。自分達は芸術家で天才なんだと。でも、ただのおろか者。私は、こういう連中から逃げ出したんだ。お前は、どうしちゃったんだい?」。「僕、すごく寂しかったんです」。「私に向かって、丁寧に話してるね。自分らしさを やめたのかい?」。「そう思います?」。「自分を見てごらん。このボンクラ。もう反論もしないし、何を言っていいかも分からない」。「何を言えばいいんです?」。「おっしゃい。これまでいったい何をしてきたの? なぜ、背広なんか着てるの? 気付いてないの? お前は、凡人になってしまった〔Te has vuelto un mediocre〕」(2枚目の写真)「ママの、言うなりになったから。今のお前は、かつてのお前じゃない。言っておくけど… もし、あの時会った子供だったお前が、こんな凡人になると分かってたら、あの箱はお前に残さなかったろうよ」。これは最高に厳しい言葉だ。エスペランサは、平凡なサラリーマンになってしまったホルヘに失望を隠せない。「僕、どうしたら?」。「ありのままの自分でいなさい。私が犯した過ちを くり返さないで。連中のようには ならないこと。連中は、自分を隠そうと背伸びをしてる。自分らしくなさい」。「僕は何者〔Quién soy yo?〕?」(3枚目の写真)。「お前は、私が何者かを思い出させてくれた子だよ〔Tú eres el que me recordó quién era yo〕」。気がつくと、ホルヘは元の姿に戻っていた。そして壁には、エスペランサの肖像写真が飾ってある。この幻の会話は、ホルヘの記憶の中に埋もれてしまっていたエスペランサが、堕ちてしまったホルヘに与えた最後の忠告だった。シーンは、ホルヘのアパートに変わる。ベッドに横になったホルヘの表情は、それまでと少し違っている。膝の上に置いた箱を愛おしげに見て、箱の中から取り出したものは、1輪の新鮮な赤いバラの花(4枚目の写真)。このことは、10年遅きに失したが、これからのホルヘが、より「生きるに値する」人生を歩んで行くであろうことを示唆している。

I の先頭に戻る M の先頭に戻る え の先頭に戻る

メキシコ の先頭に戻る 2000年代前半 の先頭に戻る